| ネコのフィラリア症 |

| フィラリアは血管内に寄生する線虫類の寄生虫であり、本来の宿主は犬です。動物により感受性が異なるのですが(犬>フェレット>ネコ)、ネコにおいてもしばしば成虫まで成長することがあります。 犬と異なり、心不全まで進むことは少ないですが、突発的な呼吸器症状を起こしたり、突然死の原因となることがあります。 最近の報告では、従来考えられていたよりも感染と発症の確率は高いとされており、ネコでもできるだけ予防しておいた方が良いと考えられるようになって来ています。 |

||||

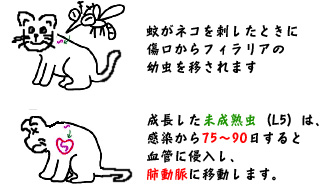

| ミクロフィラリア(L1幼虫)を持っている犬の血を吸った蚊の体内でフィラリア幼虫が成長し、L3という状態になります。このL3を持っている蚊がネコを吸血すると、傷口からL3が侵入します。 |

|

|||

| L3は数日で脱皮してL4に成長し、そのまま皮下織や筋肉内で2ヶ月以上成長し、未成熟虫(L5)になります。 猫に感染したフィラリア幼虫の多くは、L4までの段階で死滅しますが、未成熟虫まで成長することのできた幼虫は、感染後75〜90日頃から血管に侵入し、肺動脈へと移動して行きます。 犬では、血管侵入後、肺動脈に移動して感染成立となるのですが、ネコにおいては血管侵入した後のフィラリアのその後は、3つに分かれます。 それは、 ・そのまま死滅 ・肺動脈に移動して成虫へと成長 ・異所性迷入 の3パターンです。 1.そのまま死滅 →「犬糸状虫随伴呼吸器疾患(HARD)」の発症 |

||||

| 血管に侵入したフィラリアの未成熟虫は、肺動脈末端まで到達すると(流されてたどり着きます)、そこでほとんどがそのまま死んでしまいます。 すると、死んだ虫体によって急性炎症、血管の閉塞が起こります。未成熟虫と言っても、感染後100日頃には5cmほどに成長していますので、それが肺動脈末端で死滅すれば、ネコにとっては大きなダメージとなります。 |

|

|||

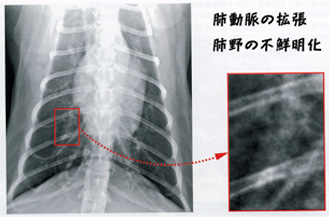

未成熟虫の死滅時の症状は、咳や呼吸困難などの呼吸器症状がメインです。空咳から嘔吐を起こしたり、元気・食欲の低下を見せることもありますが、3割のネコは無症状のまま経過します。フィラリアと関連した呼吸器症状は、「犬糸状虫随伴呼吸器疾患(HARD)」と呼ばれています。 レントゲンでは肺動脈の拡大や肺動脈周囲の細胞浸潤像(不鮮明化)などが見られ、肺炎、気管支炎や気管支喘息と誤診されることがしばしばです。 ステロイドの投与や時間の経過に伴って、炎症は軽減され症状は軽快して行きますが、閉塞を起こした虫体は肉芽となり血管を塞ぎますので、閉塞した血管の病変は長く続きます。 抗原検査では検出できませんが、抗体価の検出で検査をすることができます。抗体検査はL4後期以降の虫体感染を検出することができるとされています。 2.肺動脈に移動して成虫へと成長 →突然死の可能性 |

||||

| ほとんどの未成熟虫は肺動脈への移動後、そのまま死滅しますが、一部は成虫まで成長します。 犬の場合は未予防時に多数寄生となることが多いのですが、ネコでは通常、寄生していても1〜2匹の少数寄生となることがほとんどです。 |

|

|||

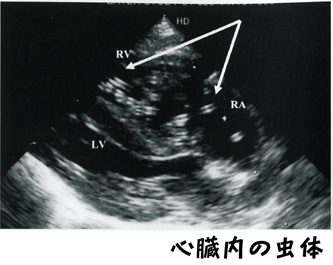

| フィラリアの寿命自体も2〜4年と短いとされています(犬は6〜7年です)。 虫体数自体は少ないのですが、ネコの心臓血管系の容積からすると、負担はかなり大きなものとなります。持続感染状態となると、肺動脈と肺の組織がダメージを受け続け、慢性呼吸器疾患を引き起こします。 感染虫体数が少なく、寿命も短いため、心不全となる割合は少ないとされていますが、激烈な症状は、成虫が死んで肺動脈末端に詰まったときに生じます(それまではほぼ無症状です)。 未成熟虫が詰まったときにも呼吸器症状が起こるのですが、成虫は未成熟虫よりも遥かに大きいので、炎症と血管閉塞の度合いも、格段に大きなものとなります。 突発的に重度の呼吸器症状が起こりますが、心臓血管系への負担にネコが耐えられなくなったときには突然死します。原因不明の突然死をしたときに剖検をしたら肺動脈からフィラリアが発見されたということも報告されており、フィラリア成虫感染ネコの10〜20%で突然死が認められたと報告されています。突然死は、フィラリア成虫の死と閉塞に伴って突然起こるため、予見も出来ず、予防も出来ません(フィラリア感染の予防は出来ます)。 3.異所性迷入 →予期できない症状 寄生虫が本来の宿主でない動物に寄生したときには、「迷入」といって、本来の寄生場所ではない場所に迷い込んでしまう可能性が高くなります。 未成熟虫の死滅、成虫の感染、ということに比べると可能性は低いですが、体腔や末梢動脈、中枢神経系への迷入例がしばしば報告されています。臨床症状は迷入の起こる場所によってまちまちです。 ネコにおいてのフィラリアの症状は、未成熟虫や成虫の死と関連して、突然死、突発的な呼吸器症状、原因不明の嘔吐や元気・食欲の消失として現れます。それまで元気だったネコが何の前触れもなく突然死亡した場合、まず疑うべきはフィラリアです。 呼吸器症状を起こしている場合には、レントゲン撮影を行います。レントゲンで肺動脈拡大や肺野の不鮮明化などを起こしていると疑いが示唆されます。 レントゲンで気管支疾患、肺疾患との見分けをすることは出来ませんので、より詳しい検査のためには抗原検査、抗体検査、超音波検査を行う必要があります。 犬では、成虫寄生を起こしている状態では抗原検査で90%以上の検出率がありますが、ネコでは単数寄生が多く、メスがいても不妊状態となることが多いことから(したがってミクロフィラリアは検出されません)、抗原検査でも検出できないことが多いです(ネコでの感度は50〜86%、一方抗体価陽性ネコの5%でしか抗原陽性にならないとの報告もあり)。 一方、ネコにおいては抗体価の方が検出率は高く、成虫寄生時の検出率は93〜100%と報告されています。ただ、未成熟虫や成虫が死滅して時間が立っていた場合などは抗体価が低下していて、検出できないこともあります。 また、抗体価が陽性でも、L4後期、未成熟虫、成虫寄生のいずれかを判断することはそれだけでは出来ないため(抗原も陽性であれば成虫寄生はほぼ確定ですが)、成虫寄生の診断の確定は、超音波検査となります。 超音波検査で虫体が確認されれば確定ですが、ネコでは肺動脈を描出するのが難しい場合もあります。また、死んで肺動脈末端に詰まった虫体は確認できません。確認できるのは、肺動脈内と右心房〜右心室に存在する虫体だけです。 呼吸疾患が起こっているときには、その症状のコントロールをすることがメインとなります。 ステロイドや気管支拡張薬を用いる他、状態が悪いときには補助治療も行います。 死滅虫体と関連した病変が疑われるときには、虫体から放出される細菌を抑えるためにドキシサイクリンの抗生剤を用いることが推奨されています。 予防としては、飲み薬とスポット薬があります。 イベルメクチンとミルベマイシンの飲み薬も使えますが、推奨用量は犬の用量の4倍量であるため、犬の予防薬よりも体重あたりの価格が高くなります。 一方、セラメクチンという薬剤を用いたスポット薬(商品名レボリューション)の推奨用量は犬と同用量で、ノミと耳ダニ、カイセンダニ、回虫にも効果を発揮し、ノミの薬とフィラリアの予防薬を別々に行うよりもレボリューションを用いた方が費用的にも安くなりますので、ネコにおいては特に利点が多くおすすめです。 なお、ネコではミクロフィラリアはあまり認められず、いたとしても少数ですので、投薬前の抗原検査やミクロフィラリア検査を行わなくても安全に投与できるとされています(犬では死んだミクロフィラリアによって肺炎、腎炎、アレルギーが起こるため投薬前の血液検査が必要です)。 アメリカでのデータによれば、「米国内のネコの16%が抗体価陽性で、10%のネコにおいて肺の病変が見られた」と報告されています。従来はネコのフィラリア感染はまれと考えられていましたが、抗体価陽性率が考えられていたよりもずいぶん高く、全体の32%のネコに犬糸状虫随伴呼吸器疾患を起こすリスクがある、とも報告されているため、現在は「ネコでも普通にフィラリアの感染とそれによる呼吸器疾患は起こっている」と考えられるようになって来ています。 日本では、アメリカよりも犬のフィラリアの予防が徹底されていないため、アメリカのデータよりも実際の抗体価陽性率は高いものと考えられます。 従来肺炎や気管支疾患などと診断されていたネコの中には、診断に至っていないだけで実はフィラリアだったというネコが相当数含まれているものと考えられます。原因不明の咳や嘔吐がしばらく起こっていて、しばらくしたら落ち着いていたという場合でも、もしかしたらフィラリアによるものだったのかもしれません。 これまでは、「ご心配であれば」くらいのレベルと考えられて来ましたが、今は「できたらしておいた方が良い」と考えられるようになってきています。使い勝手の良い薬も出て来ましたので、大切なネコちゃんの健康のために、5〜6月から12月までは、毎月フィラリアの予防をしてあげることをおすすめします。 |

||||