| 猫はどこから来たか(ネコの起源) |

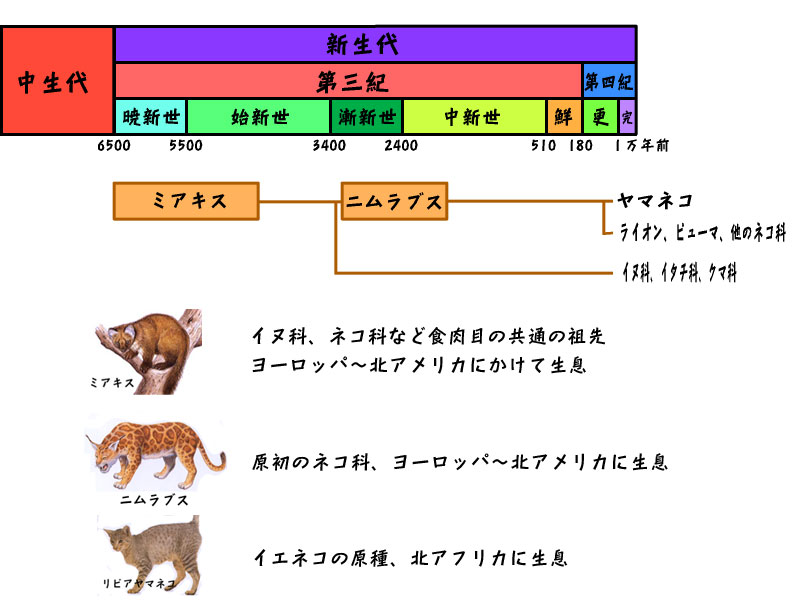

| 1.恐竜の時代からほ乳類の時代へ 中生代(2億4800年前〜6500万年前)は恐竜が地上で大きな勢力を振るっていました。ほ乳類は中生代にはすでに誕生していましたが、未だ繁栄するには至らず、恐竜の陰に隠れるように細々と暮らしていました。 6500万年前に突然恐竜が絶滅すると、それまで恐竜が占めていた生活空間に大きな空きが生じます。 生物には生活空間に空きがあると、自らの形と仕組みを変えながらそこに適応していくという能力があります。 それまで、現在のネズミのような姿をしていたほ乳類は、環境に適応していく過程で様々な形態を持つ様々な種に分かれ、それまで恐竜が占めていた地位を瞬く間に埋めていきました。 新生代はほ乳類が支配する時代となりました。それは現在まで続いています。 2.ネコ科の出現 |

||||

|

||||

現在のイヌ科、ネコ科、イタチ科、クマ科などの食肉目の共通の祖先とされているのは、新生代に入ってまもなく誕生したミアキスという動物です。 ミアキスは現在のヨーロッパから北米にかけて生息し、主に樹上生活を行っていたと考えられています。 第三紀に入ってしばらくは温暖な気候が続いていましたが、漸新世に入るとしだいに気候が寒冷化してきます。寒冷化により、それまで森林に覆われていた北米大陸に草原地帯が拡がります。 森林が後退し草原が出現する中で、森にとどまるネコ科と草原に進出するイヌ科に分かれたとされています。 ネコ科の動物は、スミロドン(サーベルタイガー)など、サイやウマの仲間をも捕食する大型のものと、小型の齧歯類を捕まえる小型のものに分かれました。サーベルタイガーの系統はその後絶滅しました。 イヌ科やクマ科の動物が雑食性であるのと対照的に、ネコ科は完全な肉食動物です。その狩りの方法も、犬のような集団の狩りを行うのではなく、単独で待ち伏せ・奇襲を行う方法が主です。 草原のような見通しが良く、障害物が何もないところにおいてはチームワークを利用しないと効率が悪いですが、森の中のような見通しが悪くて立体的に空間を活用できるような所では、集団で狩りをする必要がありません。 ライオンは草原地帯で暮らすネコ科動物ですが、環境に適応して群を形成して狩りを行うようになりました。 3.ネコの家畜化と世界への移動 ネコ科は生活環境に適応しながら、いくつかのグループに分かれていきました。 現在のイエネコの直接の祖先とされているのは、北アフリカを中心に生息しているリビアヤマネコです。リビアヤマネコは他のネコ科に比べると人間に馴れやすく、特に幼ネコ時から人間に飼育されるとその傾向が強まります。 |

||||

|

||||

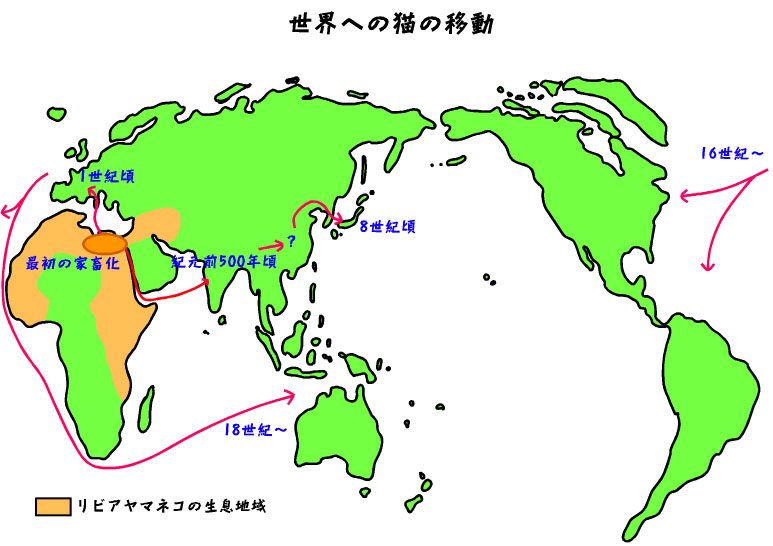

最初にネコの家畜化がおこったのはエジプトで、今から4000〜8000年前のことだと言われています。 犬はそれよりずっと早く、1万5000年前頃と考えられています。犬の家畜化においては、狩りや防衛など人間にとっての有用性と密接な関係がありました。 ネコが人間社会の中に入ってくる原因になったのには、10000〜9000年前にメソポタミアで始まった麦の栽培が大きく関わっていると考えられています。 大規模な農業を開始すると、膨大な収穫物が得られます。それを貯蔵しておくには蔵をつくり、そこに収穫物を蓄えておかなければなりません。 蔵は、ネズミにとっては食料の豊富な楽園です。蓄えられた食料を目当てに、たくさんのネズミが人間社会に入り込んできました。豊富な食料の元では動物は旺盛に繁殖します。ネズミは、文字通りネズミ算で増えていくため人間が駆除したところで知れています。 ため込んだ食料を盗み食いするネズミに、当時の人も相当頭を抱えていたことと想像されます。 一方で、ネズミが人間社会に入り込んでくるということは、それを追いかけて捕食者も入り込んでくるということです。北アフリカには当時、リビアヤマネコという小型のネコ科動物が生息していました。 蔵を荒らすネズミを退治してくれ、しかも自分達が汗水たらして収穫した穀物には目もくれない、人間にとってはネコは理想的な動物と考えられたことだと思います。 しかも、リビアヤマネコは子どもの頃から人間に接すると、人間になれてくれる性質を持っています。より馴れる性質を持つ個体を選んで繁殖を繰り返すことにより「イエネコ」が生まれました。 ペルシャやインドには、商人の手によって紀元前から移動していました。 一方で、地中海方面の輸出はエジプト王によって固く禁じられており、それよりも遅れました。ヨーロッパに紹介されるのはローマ帝国がエジプトを征服してからのことであり、紀元1世紀頃からと伝えられています。 ヨーロッパでキリスト教が一般的になると、ネコはその神秘的なイメージから魔女のような迷信と結びつけられ、しばしば迫害を受けます。その有用性が見直されるのは大航海時代以降です。 日本には8世紀頃、中国から仏教の教典を守るために船に一緒に乗せられて来たとされています。 その中国にはいつ頃来たかは定かではないようです。中国に仏教が伝来したのは中央アジア〜シルクロード経由ですが、ネコが世界に移動していくのは主に船によってです。もしかしたら、中国には仏教とネコは別々に伝わってきたのかも知れません。 3.最強の移入種、ネコ 1500年以降の大航海時代に入るとネコの移動はより加速されます。航海をするうえで、船に入り込むネズミは食料を食い荒らし、疫病の原因となります。ネコはネズミを退治させるために、また航海者の話し相手として船に乗せられ、アメリカ大陸やオセアニア地域へと運ばれました。 大航海時代の幕開けは、一方で地球上の生態系の激変の幕開けとも言うことができます。ヨーロッパからの航海者、特にクック船長の航海(1768〜79)のあたりからは、船に多くのヤギを乗せて運び、初めて訪れる島にヤギを放すということを積極的に行いました。後に訪れた航海者が食料とするためです。 その時、多くの島に船からネズミとネコも逃げ出して移入されました。 大陸から隔離された島には大きな動物は移動できず、自分の翼で飛んできた鳥類や、流木にしがみついて流されてきた小型の齧歯類が独自の進化をして生態系をつくりだしています。 捕食者のいない環境では、より発育コストのかからない生物が優位性を示すことになります。その結果、隔離された鳥では飛ばない鳥や防御力の低い小動物が特徴的に見られるようになります。 そういう島に入り込んだネコにとってはまさにパラダイスです。容易に捕獲できる動物を狩りながら、旺盛に繁殖します。 捕食によって絶滅した動物は人間が確認できただけでも数多く知られています。人間に発見されることもなく絶滅に追い込まれた種を考えると数知れないと思います。隔離された島同士では、隣の島に行くと全然違う種が存在しているということが多く見られるからです。 ネコは人によく馴れ、人間にとって有用性を多く持つ動物です。人間はネコに対して格別の感情を抱いています。その一方で、ネコの移動に伴って、あまり僕達の目に触れては来ないことも起きているのだ、ということも知っておいた方が良いと思います。 |

||||