| 犬の発情 |

| 犬は発情期に出血を起こしますが、そのホルモン的なメカニズムなどは人間と異なっています。発情期は1年に1-2回起こります。犬の発情期は4つの時期に分かれます。期間の長さはかなりの個体差があり予測は難しいですが、個体におけるサイクルはある程度一定なので、出血開始、陰部の状態、出血の終わりな |  |

|||

| どの記録をつけることにより、2回目以降の発情においてある程度の予測ができます。またそれぞれの周期を大まかに知るためには膣の細胞診が役に立ちます(排卵日の確定は不可能です)。きちんとした排卵日を知るためにはホルモンの検査をすることで交尾の最適期を知ることもできます。 | ||||

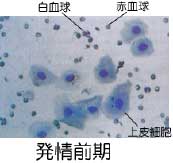

発情前期7-9日間 エストロジェンというホルモンの影響で行動が変化します。落ち着きが無くなり、尿のマーキングをしたり、人間に従順でなくなったりします。雄犬がフェロモンに引き寄せられてよってきますが、雌犬は雄を受け入れず、まだ交尾はしません。膣の粘膜が浮腫・充血をおこし、陰部の腫大と赤い粘液が見られます。人間の出血と違い、排卵以 |

||||

| 前に出血が見られるのが特徴です。 膣の細胞診:エストロジェンの影響で膣の粘膜が活発に増殖し、核のある丸い〜角張った上皮細胞が増えてきます。赤血球がたくさんあり、まだ白血球も存在します。 |

|

|||

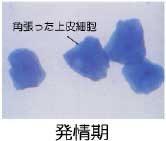

| 発情期4-12日間 雄を受け入れ交尾をする期間です。陰部は発情前期よりも軟化し、腫大が減少します(適期)。 粘液の赤みも減少します。発情開始後の約2日目に排卵が起こります。卵子は未成熟卵として排卵され、卵管を下りながら成熟します。成熟した状態で精子と出合うと受精が成立します。実際に卵子が受精できる期間は成熟後約2日間ですが、精子は子宮内で約1週間生きられるため、交尾して受精可能なのは排卵前約2日(発情前期は交尾しません)・排卵後約5日の約7日間ほどです(個体差あり)。妊娠期間は排卵日 |

||||

| から数えて63日間なので、発情期初期に交配すると見かけの妊娠期間は長くなります。 膣の細胞診:エストロジェンが低下すると増殖してきた細胞が死滅するので、核のない角張った上皮細胞が主体となります。白血球はなく赤血球数も減ってきています。 |  |

|||

発情後期(黄体期)約60日 発情行動が消失します。この時期には妊娠の有無にかかわらず黄体ホルモンが出ており、子宮内膜の増殖・乳腺の発達を起こします。妊娠期間と同じだけの日数続きます。犬ではこのホルモンの影響で乳腺腫瘍・子宮蓄膿症など、性にまつわる病気が多くなっています。また、発情後期の後半からプロラクチンというホルモンが増加することにより、偽妊娠という乳腺腫脹・乳汁分泌・巣作り行動を示す状態になることがあります。 膣の細胞診:核のある細胞が増えてきて、白血球も現れてきます。 休止期50-80日 次の発情期がくるまでは卵巣の活動も低下して、ホルモン的に落ち着いた状態が続きます。避妊手術したコにおいてはこの状態が続くことになります。 |

||||

雄に発情期というのはなく、発情しているメスのフェロモンに反応して雄は興奮します。 犬の交尾では雄が雌に乗っかり、挿入後すぐ射精しますが、その後互いに尻を向かい合わせた姿勢に移ります。尿道球腺という陰茎の根本の部分が膣の中で |

|

|||

| 大きくなるため5-30分間そのままの姿勢を保ちます。無理に引きはがそうとすると生殖器を傷つけるおそれがありますので自然に離れるまでそのままにしておいてください。結合状態では射精は終了しています。 交尾させる場所は雄犬のなわばり内でする方がいいようです。 |

||||